[甘肃今年会降水吗天气]“大象北迁”“降水线北移”,真的是利好吗?

近日,有自媒体发表文章称,因为亚洲地区暖化,降雨线南移,大批荒漠和荒漠将变成宜业的克旗,对大陆北欧国家有莫非的益处。中国历史上最兴盛的时代都在凉爽期,地下水位增高只对欧洲北欧国家有较大负面影响,我们切不可担心,且亚洲地区暖化是火星周期性的一部分,人类文明难于抵挡。

这并不是亚洲地区暖化第一次被歪曲。一位长期从事地理环境研究的科学研究教育工作者感慨,人类文明活动导致亚洲地区暖化在学术界早已是一致意见,没有任何争论,反倒是普通社会公众对地理环境难题的认识和学术界存在非常严重的不等距,应用科学科学普及工作任重而道远。

有鉴于此,责任编辑通过剖析大批资料、采访专家释疑,企图为社会公众讲透地理环境科学中的以下几个难题:

降雨线南移是否吗能够抹杀西北高原地区的样貌?

中国加入地理环境协议,毫不动摇推进双碳目标背后只是为了经济利益吗?

降雨线南移与相对湿度之间答联络?

阴霾,大雨,旱灾,炎热。

这个冬天,总之很多人都已深切体会到地理环境变化对现实生活的负面影响:每天打开智能手机看看今天是不是人象奈良;一向潮湿阳光明媚的北京如南方般酷热潮湿;一直是消暑去处的东北因低温,冷气卖断货;从北到南各地情况严重。

8月8日,14头南移水牛安全渡过楚雄。图源:遂宁发布

除此以外,让人果真居然的还有塔里木盆地发山洪这一消息。

诸多征兆都表明北方降雨因有激增,为什么会出现这种情况?和亚洲地区暖化答联络?

亚洲地区地理环境暖化最直接的负面影响是空中水汽含量的变化。相对湿度的上升使得空气中能够容纳更多的水汽,温度每增高1摄氏度,空气中将能多容纳7%的水汽。

中国气象局北欧国家地理环境中心研究员张称意告诉记者:降雨是水汽输送的结果,近地层大相对湿度度增高与降雨量的变化关系复杂,降雨量变化在不同地区有不同表现,与时空尺度、地理位置等有着密切的联络。

如华北地区尽管近年来降雨量略有所回升,但自二十世纪七十年代以来,华北地区东南部基本处于近地层温度增高,降雨量呈明显减少趋势。

因此,降雨线的变化需要分地区来看,说全线南移并不妥帖。但可以肯定的是,在亚洲地区暖化背景下,我国降雨结构已经发生了变化。

近50年来,我国小雨日数减少比较明显,大雨日数呈现增加趋势。尤其是西北和长江流域极端强降雨事件增加。

西北荒漠和荒漠有了充沛的雨水,不就能够恢复成为几千年前绿意盎然的景象了吗?这有什么不好?

事情没有这么简单,难题出在极端强降雨。

首先,新疆荒漠山洪并不是地区正常降雨造成,而是由于亚洲地区暖化和人类文明活动负面影响大气环流有关。根据新疆气象局首席预报员张俊兰所述,近10年来,南疆天气情况地理环境较为异常,极端大雨事件频发,今年的频率和强度更是创下近五年来新高,再叠加低温使得高山积雪(冰)融化等因素,汇聚成了荒漠山洪。

南疆大雨是极端异常天气情况,那西北呢?毛乌素荒漠不是已经要从陕西版图上消失了吗?

并不否认,西北暖湿化这一趋势早已有之。从1987年之后,西北持续出现暖化倾向;20世纪后半叶,上升约1.0℃,上升速率达到0.2℃/10年。

但是,西北暖湿化并不是所有地区都在均匀变湿。

中国科学院大气物理研究所研究员周天军说,由于西北地区西部暖化程度还在不断加速,导致潜在蒸散发量加剧,大多数监测站点反倒出现变干趋势。

这一点从今年宁夏、山西、宁夏等地持续发展的旱情可以得到验证。截至8月10日,宁夏全省农作物受旱面积587.8万亩,其中粮食作物479.3万亩。

2021年7月份以来,宁夏定西、平凉、庆阳等地出现严重旱情。图源:宁夏卫视

也就是说,特定时期原本旱灾的地区降雨是多了,但年均降雨量却没有多,甚至没有达到有监测记录以来这些地区的历史高值,且因为暖化导致低温蒸发和植物蒸腾作用增大,所以旱灾仍然是西北的主要气象特征。

并且,西北本就是地理环境敏感区和生态脆弱区,暖湿化不仅不能改变西北地区的荒漠景观格局,还会造成高山冰川和积雪消融加快,极端地理环境水文事件会进一步增强,极端大雨山洪、泥石流灾害对这一地区的威胁也会进一步加大。中国科学院新疆生态与地理研究所研究员、荒漠与绿洲生态北欧国家重点实验室主任陈亚宁说。

张称意也认为,西北地区要达到如我国秦岭-淮河线往东往南地区类似的湿润程度,需要极大的地理环境变迁才能实现,这时亚洲地区的地理环境与生态很可能都已发生了很大变化,这对人类文明社会很可能是大灾难,而不是机遇或机会。

更何况,忽略毛乌素荒漠植被恢复背后,七十年、三代人的无数付出和治沙过程中摸索出的如麦草方格等许多创新举措,而简单将荒漠化治理归因于降雨激增显然十分草率。

至于中国历史上最兴盛的时代都在凉爽期这一观点中的凉爽期,也概念模糊。

人类文明观测相对湿度的历史只有百年,千年来的相对湿度序列是靠古籍中的物候记录等推测的,片面利用竺可桢先生《中国近五千年来地理环境变迁研究》推出这一观点,忽略历史时期中的社会、经济、外交等各方面作用,欠妥。

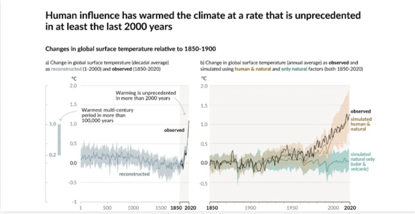

近100年来,亚洲地区平均相对湿度在以惊人的速度上升,严重程度超过历史上任何凉爽期。

亚洲地区温度历史变化及最近增暖的原因(均为相对于1850-1900年基准态的异常值):说明人类文明活动正在以过去2000年来前所未有的速率令亚洲地区增暖。图源:AR6,SPM.1

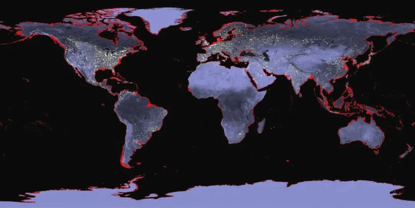

更值得警醒的是,相较于亚洲地区平均状况,亚洲地区的地下水位增高速度更快,如果地下水位上升约7米,亚洲地区上百个海滨城市包括中国的上海和广州都可能被海水淹没。这与我们密切相关。

红色区域为地下水位上升约7米,火星将被淹没的地区。图源:Wikipedia

连竺可桢先生本人也在论文中清晰写道:我国地理环境在历史时代的波动与世界其他区域比较,可以明显看出,地理环境的波动是全世界性的。

极端天气情况事件变得更为频繁和严重

频频出现的千年一遇大大雨、大山洪等极端天气情况事件是今年发生在我们生活中的高频词。

8月9日,引用了14,000多篇科学论文,被称为地理环境科学术界的重磅之作的联合国政府间地理环境变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告第一工作组报告在日内瓦发布。

报告的重要性和权威性为各界公认。它认为,人类文明活动造成的地理环境变化是毋庸置疑的事实,人为负面影响正在导致包括热浪、强降雨和旱灾在内的极端天气情况事件变得更为频繁和严重。

热浪、强降雨和旱灾在内的极端天气情况事件变得更为频繁和严重意味着什么?来看看今年世界各地的景象:

6月,德国、比利时等欧洲多国突发大雨,引发山洪、泥石流等次生灾害,淹没大片房屋、街道,造成大批居民断电、断水,造成200多人伤亡。近日,印度经历50年来最强降雨,引发山洪、山体滑坡和泥石流等一系列灾害,造成印度西部马哈拉施特拉邦至少138人死亡,9万人被迫转移。

洪涝的另一面是低温。8月3日,希腊和土耳其一些地区的相对湿度超过46℃,突破当地历史极值,引发毁灭性火灾,造成上万人流离失所。

7月,德国多地连降大雨,莱茵河、摩泽河水位持续上升,多地被淹没。图源:央视新闻

如果你觉得那都是别的北欧国家发生的灾害,跟我们有什么关系?那请看接下来一组数据。

2018年,新疆哈密7.31特大大雨造成山洪,引发射月沟水库漫顶并局部溃坝,28人遇难,8700多间房屋及农田、公路、铁路、电力和通信设施受损,仅射月沟水库经济损失就达1.7亿元,其它经济损失高达7.96亿元。

今年7月17日以来,河南省极端强降雨共造成302人遇难,50人失踪。郑州全市受灾人口188.49万人,受灾农村1126个,倒塌房屋5.28万间,农作物受损167.24万亩、绝收43.49万亩。直接经济损失532亿元。

8月8日开始,湖北省又发生新一轮强降雨,已造成襄阳、随州、孝感28.61万人受灾,紧急避险7216人,紧急转移安置5943人。

今年7月17日以来,河南省遭遇的极端强降雨。图源:东方网

截至发稿时,大雨蓝色预警仍在继续,负面影响面覆盖全国超10省区市,仅大雨造成的损失就已经高达上百亿元,灾后重建家园又要消耗多少人力物力?更何况还有旱灾、热浪、寒潮……

环球同此凉热。北欧国家城市环境污染控制技术研究中心研究员彭应登说:局部尺度的降雨增加掩盖不了其他地区的旱灾酷热,更实现不了真正的好转。亚洲地区暖化下北极变化带来的极端天气情况激增是不分地域的,最终没有任何地方能够独善其身。

中国一直积极应对地理环境变化

接下来,我们聊聊中国加入地理环境协议的背后故事。

地理环境协议是欧洲发起,我国加入协议与地理环境暖化、湿化有关,因为近几十年来中国北方绿化面积增加可以用于对外碳排放交易,是这样吗?

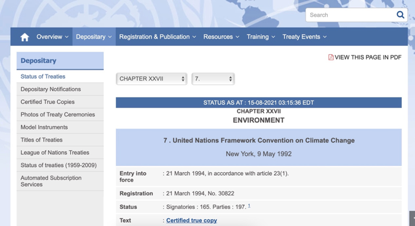

首先,中国参加并推进亚洲地区地理环境治理,并非始于北方绿化开始激增。剖析联合国各类法律文件的时间节点,早在1992年,中国就是《联合国地理环境变化框架公约》的积极支持者。

1992年6月,《联合国地理环境变化框架公约》开放签署,并于1994年3月21日生效。记者登入官方系统查阅显示,最近新加入公约的两个缔约方分别是南苏丹(2014年2月17日加入)和巴勒斯坦(18 Dec 2015年12月18日),算一下时间,目前最晚签约的缔约方距离开放签署已经过去了13年。

《联合国地理环境变化框架公约》。图源:UN

那么中国用了多久时间签署呢?

在开放签署的当月,中国就签署了公约,并在半年内完成相关流程。

1992年6月11日,中国签署公约,全国人大在11月7日批准,并于1993年1月5日向联合国秘书长交存批准书。图源:UN

另两份法律文件,我们应对的速度如何?

《京都议定书》在1997年12月11日达成,1998年3月开放签署。中国1998年5月29日签署,这次只用了3个月不到。

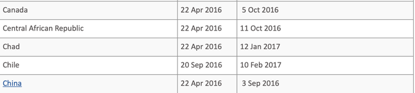

2016年4月22日,《巴黎协议》开放签署,并于同年11月4日生效。没有意外,这次中国仍然是第一批签署协议的北欧国家,于4月22日签署。同年9月3日,全国人大批准这一协议并向联合国秘书长致送批准书。这次是4个多月。

中国向联合国交存《巴黎协议》批准书的时间。图源:UN

中国速度佐证了中国态度,不论是《联合国地理环境变化框架公约》《京都议定书》,还是《巴黎协议》,中国的批准速度一直属于第一梯队,始终积极支持应对地理环境变化,充分展现了作为发展中大国的责任与担当,为构建人类文明命运共同体所付出的努力和行动。

那么,中国支持应对地理环境变化是因为会获得大批经济利益吗?

当然不是。一些观点认为北方植被恢复,可以吸收二氧化碳对外交易,实际上是对碳排放交易体系的错误理解。

种一棵树可减少多少碳排放?答案不一,更不能被简单定义。记者有鉴于此采访了深耕地理环境领域的多位专家。

中国政法大学地理环境变化法律研究中心主任兰花,曾作为中国代表团成员参与过两届联合国地理环境谈判。她表示,并且由于各国在森林资源禀赋上各不相同,林业碳汇究竟发挥什么样的作用,国际社会仍存在争论。这一点在2018年联合国地理环境变化卡托维兹大会上也有所体现,谈判中,关于林业碳汇的相关谈判也难以达成一致意见,争论较大。从亚洲地区视角来看,有的地区的碳市场建立比我们北欧国家要早十年左右,但目前多数碳交易还是集中在钢铁、水泥、能源等领域。

另一位参与多轮联合国地理环境谈判的中方资深专家告诉记者:之前在《京都议定书》框架下,确实存在清洁发展机制项目,如一些发达北欧国家出资在发展中北欧国家做减排项目,产生的减排量由出资方所有,包括林业、甲烷和风电等。如今,来到《巴黎协议》框架下,现阶段还未建立类似机制,因此各大碳市场相对独立,基本上都是内部交易。

1997年,碳汇被纳入《京都议定书》的议程中,指的是从空气中清除二氧化碳的过程、活动或机制。在实现地理环境目标时,基于自然的解决方案(Natural-based Solutions, Nbs)常被提及,旨在通过保护生态系统的方式,达到减少温室气体排放的措施,很典型的做法之一就是植树造林,增加林业碳汇。广义的林业碳汇指森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中,从而减少二氧化碳在大气中的浓度。

北欧国家地理环境变化专家委员会委员、中国社科院学部委员潘家华认为,目前,一些夸大Nbs功能的声音不断出现。尤其是一提到碳中和,关于森林碳汇的热情就十分高涨,有喧宾夺主之势。然而,森林等生态系统都是地理环境中性碳,依靠栽树推动碳中和是不切实际的。

除此以外,林业碳汇项目还有一些特性。一是周期性较长,二是存在不可控的风险,比如火灾等。所以,因此作为一个发展中大国,应对地理环境变化的手段需从全局考虑、向着更多更广的领域拓展,通过科学规划统筹,逐步实现当前的双碳目标。

应对地理环境变化是每个普通人都去做一点点

1990年,卡尔萨根说服NASA让64亿公里外的旅行者1号,调转相机方向,给火星拍了一张照片。

图源:NASA

照片中这个小小的亮点就是火星。

卡尔萨根在《暗淡蓝点》中感慨道:那就是我们的家园,我们的一切。你所爱的每一个人,你认识的每一个人,你听说过的每一个人,曾经有过的每一个人,都在它上面渡过他们的一生,一粒悬浮在阳光中的微尘。

这张照片后来广为传播,让人类文明真切感受到了自身的渺小。

地理环境系统已经发生的许多变化无法再回到从前,但是,通过控制增暖,上述变化中的许多可以减缓、有一些可以被停止。

人类文明觉得自己渺小,觉得个体做出的微小改变怎么能减缓火星的整个地理环境大周期性的变化?但正如第79届奥斯卡最佳纪录片《难以忽视的真相》中说:应对地理环境变化不是几个厉害的领袖或北欧国家去做很多,而是每个普通人都去做一点点:

1、随手关灯,降低不必要的碳排放;

2、低碳出行,尽量步行、骑车上班,或购买新能源汽车和搭乘公共交通工具出行;

3、在冬天的室内,冷相对湿度度可调至不低于26℃,减少冷气耗电量,节能减排;

4、少叫外卖,拒绝一次塑料吸管,自备餐具或使用环保餐具……

最后,让我们回到文章开头那位地理环境研究科学研究教育工作者的话:科学研究想做的是在不确定性中寻找确定性,以帮助应对亚洲地区暖化。这不是一个讨喜的工作,就像花剌子模的信使,常常带来坏消息,但这仍是我辈学人的使命。

那我们呢?我们作为普通人的使命又是什么?

你有答案了吗?

图源:纪录片《难以忽视的真相》

参考资料:

[1] IPCC, 2021: Summary for Policymakers.In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of WorkingGroup I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel onClimate Change

[2]United Nations Treaty Collection:

[3]京都议定书,Kyoto Protocol

[4]竺可桢:中国近五千年来地理环境变迁研究,1972 年《考古学报》第 l 期

[5]中国气象局:《中国地理环境变化蓝皮书(2021)》

[6]知识分子:地理环境暖化,西北荒漠会因此变成绿洲吗?

[7]新华社:河南大雨致25人死亡7人失联 124万人受灾

[8]新华社:宁夏旱情致500多万人受灾 启动Ⅳ级抗旱应急响应

[9]中国气象报:亚洲地区暖化背景下 降雨发生了哪些变化?

(浅杉云)

推荐阅读

-

?宝马新5系配置详解!这17款车型你最想入手哪一个?

-

黑龙江省290农场一天比一天热这钱真不好挣是用汗水换来的哎

{{if!data.isVip&&data.isActText}}{{elseif!data.isVip...

-

黑龙江干流堤防290农场段再次出现溃口

本报记者从吉林省水利厅水利厅司令部了解到,继16日再次出现宁远河后,27日7时,吉林河段堤防290农庄段悲剧重演宁远河。历经三个多...

-

黑龙江农险冰火两重天地方财力不足致补贴不一|农业保险|农险|财力

位于中俄林密吉林沿线的集贤县五原镇东方村今年遭遇洪水侵袭,许多农农作物受灾地区,农民周俊民种的200亩小麦几乎无人问津。幸好他参与...

-

黑龙江农垦290农场大雁繁育基地成为湿地生态养殖亮点

【编者按·中国军用养殖业网】日前,农牧一八〇农庄红树林自然保护区不远处,1500万头毛发亮光、身形丰满的雁在大坑里无拘无束地玩耍,...

-

鲜为人知的“料罗湾海战”——晚明与荷兰的战争

事件起因国内背景明崇祯时期,受小冰河期影响。中国北方长年干旱、中原和东部数次特大地震、北方瘟疫流行。除江浙闽粤一带受灾影响后仍然恢...

-

魏县关于进一步调整疫情封控管控措施的通告

肥乡县禽流感防控工作工作组办公室关于更进一步修正禽流感封控管控举措的通告各阶层农村居民:为统筹推进禽流感防控工作和经济社会发展,...

-

高职高考2022年可报考院校及最低录取分数线

-

高尿酸常常没有症状尿酸高可致痛风肾病和结石

-

高一学生举报老师教师节强制收礼:教师节,你准备送礼吗

立刻就要到此日了,每月那个时期,小学生家长们都心里感到恐惧,特别是新升学的小孩小学生家长,不晓得要千万别给同学赠礼,也不晓得新幼儿...